10月13日に自然教室「季節の自然観察会」を実施しました

みなさま、こんにちは。

エコパ伊奈ヶ湖の木々も少しづつ秋色に染まり始め、シカの鳴き声がキャンパーたちを驚かせるようになりました。

そんなエコパ伊奈ヶ湖で「季節の自然観察会」を開催しました。今回発見したたくさんの秋をご報告します。

◆集まった参加者の皆さんで自己紹介。笑顔のスタートです。

◆ミズヒキ

森林科学館の横に「おめでたい植物」が早速ありました。上から見ると赤、下から見ると白。紅白でおめでたい「水引」。このミズヒキから観察会がめでたく始まりました。

◆カエデは蛙の手

エコパ伊奈ヶ湖にはカエデのなかまが11種類もいます。

先ずはイロハモミジ。まだ緑がきれいですね。カエデは「カエルの手」→「カエルデ」が縮まって「カエデ」と呼ばれるようになったもの。

手に取って、よ~く見ていると…葉っぱがカエルの手に見えてきますか?

次はヒトツバカエデ。

次はヒトツバカエデ。

切れ込みがなく「カエルの手」ではないけれどカエデのなかまです。森林科学館の横を曲がるとヒトツバカエデの落葉の絨毯になっていて、甘い香りで辺り一帯が包まれています。「甘い香りのもとは…」と、自然観察指導員さんがメイプルシュガー(カエデ糖)の小瓶を出して紹介されました。カエデのなかまの樹液には糖分が含まれていてこれを濃縮したものがメイプルシュガー。味わってみたいですね。

切れ込みがなく「カエルの手」ではないけれどカエデのなかまです。森林科学館の横を曲がるとヒトツバカエデの落葉の絨毯になっていて、甘い香りで辺り一帯が包まれています。「甘い香りのもとは…」と、自然観察指導員さんがメイプルシュガー(カエデ糖)の小瓶を出して紹介されました。カエデのなかまの樹液には糖分が含まれていてこれを濃縮したものがメイプルシュガー。味わってみたいですね。

変わったカエデが続きます。このカエデはハウチワカエデ。「あ~天狗の団扇だ!」その通り!ちょっと小さめの団扇です。

◆クリのスプーンリレー

◆クリのスプーンリレー

グリーンロッジの横には大きなクリの木があり、今たくさんのイガグリを落としています。

イガグリの中の実もいっぱい落ちてはいますが、どれもぺっちゃんこ。丸い実の多くは森の生き物たちが食べていくのでしょうね。

太くて丸いクリの実はほとんどありません。ですが、みんなの鋭い目はこのレアな丸い実を見逃しません。見つけた!

イガグリの中からおいしい観察指導員さんから実の取り出し方を教わりました。

さて、ぺちゃんこグリだって、楽しく使ってしまいます。

まず爪楊枝を指してスプーンを作ります。

そのスプーンにヒノキボールをのせてスプーンリレーです。

みんなで一列に並んで、端から端までヒノキボールを上手に受け渡すことができました!

◆ウリハダカエデ

南伊奈ヶ湖に下る道に入ったところにもカエデのなかまがいました。「樹皮が何かの野菜に似ていることからついた名前だよ、何の野菜だと思う?」と聞かれて、「トマト!」「キュウリ!」と大声で答えてくれます。自然観察指導員さんも大きな声で「正解!」キュウリのなかま、ウリと似た樹皮をしていることからウリハダカエデという名前のカエデでした。

◆穴いっぱい!

坂道の下に穴がいっぱい開いています。何の動物が開けたんだろう?モグラかな?ネズミかな?はてさてヒミズ?

◆ドングリ拾い

南伊奈ヶ湖のデッキ近くにはどんぐりの実がたくさん落ちていて、帽子付きのきれいなドングリを拾ってお皿に入れていきました。

すると、中身のないどんぐりがあります!一体なぜこのどんぐりは中身を失ってしまったのでしょう?探偵のように推理していきます。

リスさんならほっぺたに入れて運んでいくかな?だったらネズミさん?ネズミさんがこの場でどんぐりの中身を出して食べていった残りなのかもしれないね。

◆キンミズヒキ

◆キンミズヒキ

花序が長いところがミズヒキに似て黄色ので、キンミズヒキ。でも、ミズヒキはタデ科で、キンミズヒキはバラ科。名前は似ていても、仲間ではない。少し複雑な花たちの名前について教わりました。

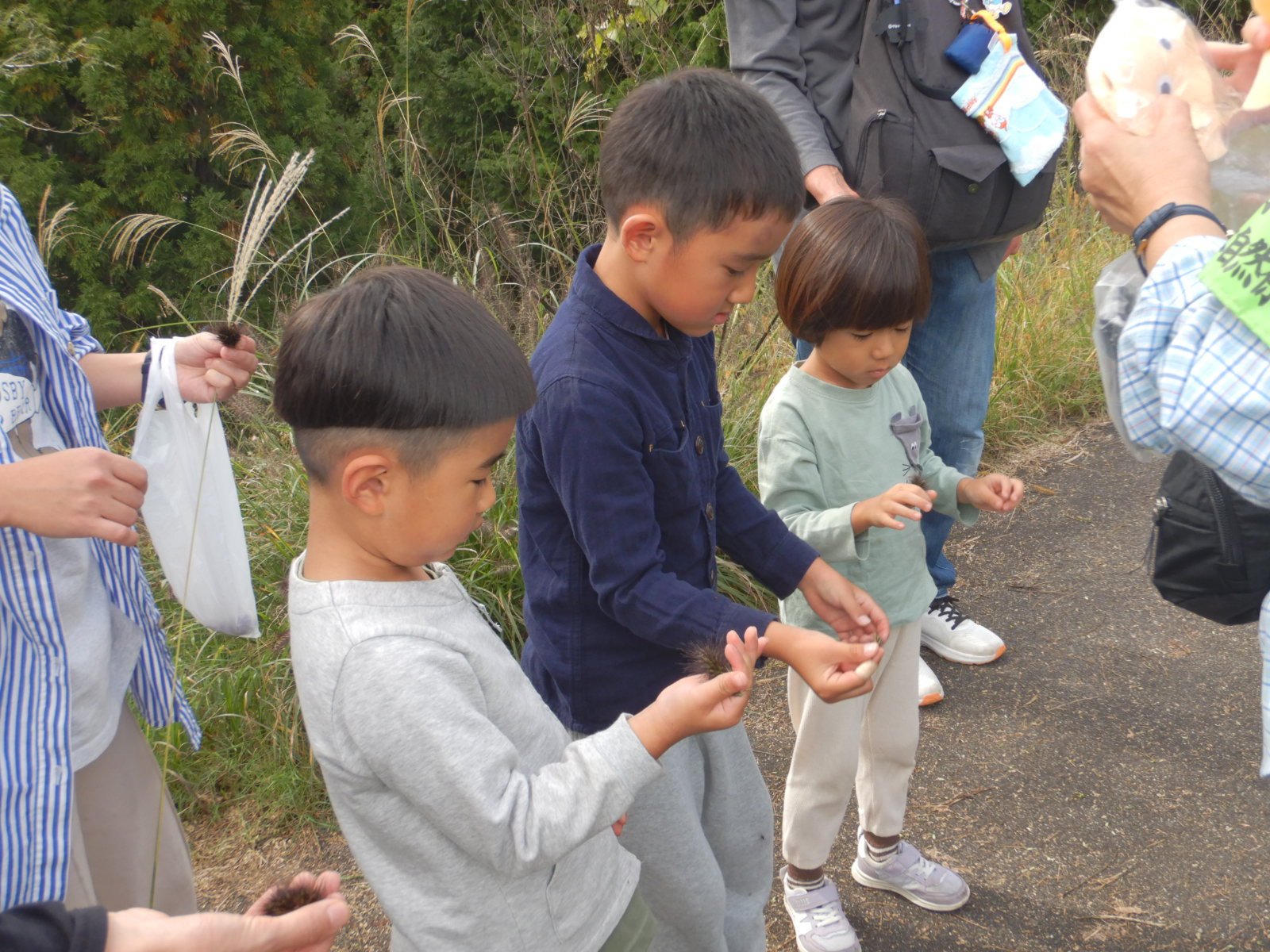

◆ススキ飛ばし大会!

南伊奈ヶ湖は今ススキが見事に広がっています。ここで、ススキ飛ばし大会!手を切らずにススキの葉を取る方法を教わり、葉の中心の「芯」を飛ばします。勢いよく葉の両端を引っ張ると弧を描いてススキの葉の「芯」が飛んでいきます。

ススキの穂が槍のように飛んでいくのにも夢中になりました。アスリートポーズが決まっています。

ススキの穂が槍のように飛んでいくのにも夢中になりました。アスリートポーズが決まっています。

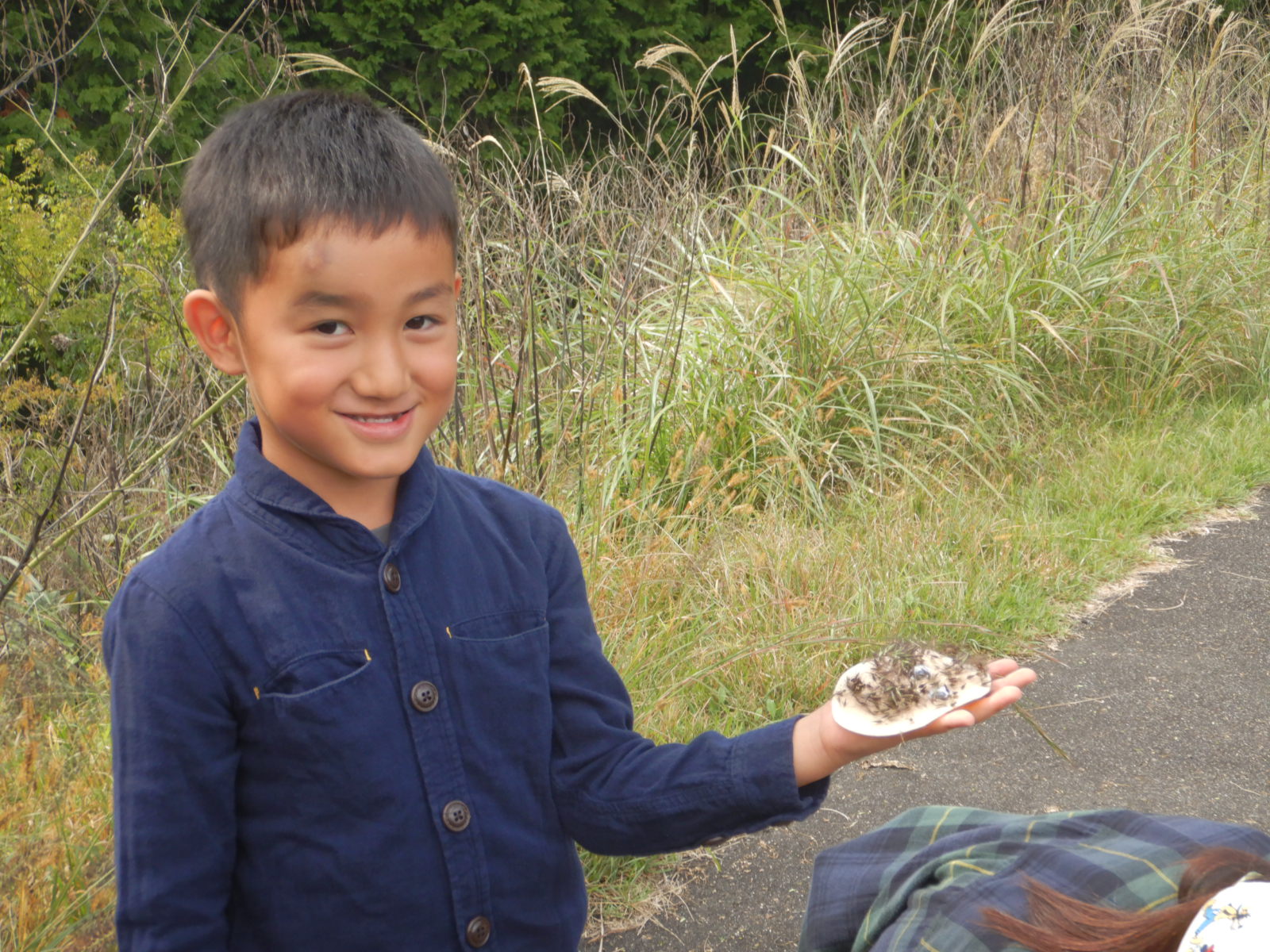

◆チカラガヤの栗と顔

チカラシバの穂を引っ張ると、「栗のイガ」ができます。 また、チカラシバの果実は引っ付き虫のようにフェルト生地にくっつくので、お顔を作ることができます。怒り眉にしたり、お髭を生やしたり、毛むくじゃらにしてみたり、みんなで工夫を凝らしました。

また、チカラシバの果実は引っ付き虫のようにフェルト生地にくっつくので、お顔を作ることができます。怒り眉にしたり、お髭を生やしたり、毛むくじゃらにしてみたり、みんなで工夫を凝らしました。

秋を満喫したあっという間の2時間でした!

秋を満喫したあっという間の2時間でした!

エコパ伊奈ヶ湖では毎月たくさんの自然教室を開催しています。

これからの予定はこちら→2025年度10-12月の自然教室チラシ – エコパ伊奈ヶ湖をご覧ください。

また、11月1日(土)~3日(月)に紅葉祭をエコパ伊奈ヶ湖第一駐車場横「芝生広場」で開催いたします。詳細は以下をご参照下さい。

✰11/1(土)~11/3(月祝) 令和7年度エコパ伊奈ヶ湖紅葉祭情報① ~ ステージ ~ ✰ – エコパ伊奈ヶ湖

✰11/1(土)~11/3(月祝) 令和7年度エコパ伊奈ヶ湖紅葉祭情報② ~ キッチンカー ~ ✰ – エコパ伊奈ヶ湖

是非遊びにいらしてくださいね。