4月20日(日)に自然教室「季節の自然観察会」を実施しました!

みなさまこんにちは!エコパ伊奈ヶ湖です♪

すっかり初夏といえるような気温となってまいりましたが、雨などの日はまだまだ寒く、

衣替えしては衣替えをする日々を過ごしております。

さてこちらも更新が遅くなりましたが、先月4月20日に自然教室「季節の自然観察会」を行いました!

この自然教室は幼児のお子様から大人の方までのみなさまを対象とした自然教室です。

季節の自然観察会は、ちびっこ観察会同様、自然観察指導員の方々と一緒に園内をまわって、自然を探す自然教室になります。

自己紹介が終われば自然観察会スタート!

芝生広場ではタンポポの花を観察してみました。

まずみなさんの身近にあるタンポポにはさまざまな種類がある事をご存知でしょうか?

まず日本に昔からあるタンポポにも種類がありますし、実はヨーロッパから日本に定着したセイヨウタンポポというものがあります。

主な見分け方としては花の裏側にある緑色の部分(総苞外片そうほうがいへん)が広がっていればセイヨウタンポポ、閉じていれば日本のタンポポです。

その見分け方を覚えたら芝生広場に生えているタンポポはどっちなのか調べます。

実際はどちらの方が多かったのでしょうか?

次に森の中に入り、皆さんには「エビフライ」をさがしていただきました。

このエビフライ一度見つけるとたくさんみつけられるようになりますが、これが結構難しい…

さて見つけていただいた「エビフライ」、もともとはまつぼっくりでした。

ではなぜこういう形になったのかというと…

リスがまつぼっくりを食べるためにつくりました。

ではリスはクルミやどんぐりといった木の実をよく食べますが、まつぼっくりはどこを食べているのでしょうか…?

実は、まつぼっくりにはうろこのように生えている鱗片(りんぺん)と呼ばれるものの間に種が隠されています。

リスはこの種を食べるために歯でかじって鱗片を落とし、間の種を食べることで芯だけが残り、色も相まって「エビフライ」ができるわけです。

お次は、まつぼっくりで少し実験をしてみます。

しっかりと鱗片がついたまつぼっくりは、水につけると面白い現象がおきます。

ここで水につけておいて、観察会が終わるころにまた見てみます。

そして今回は森の植物を使った遊びをご紹介しました。

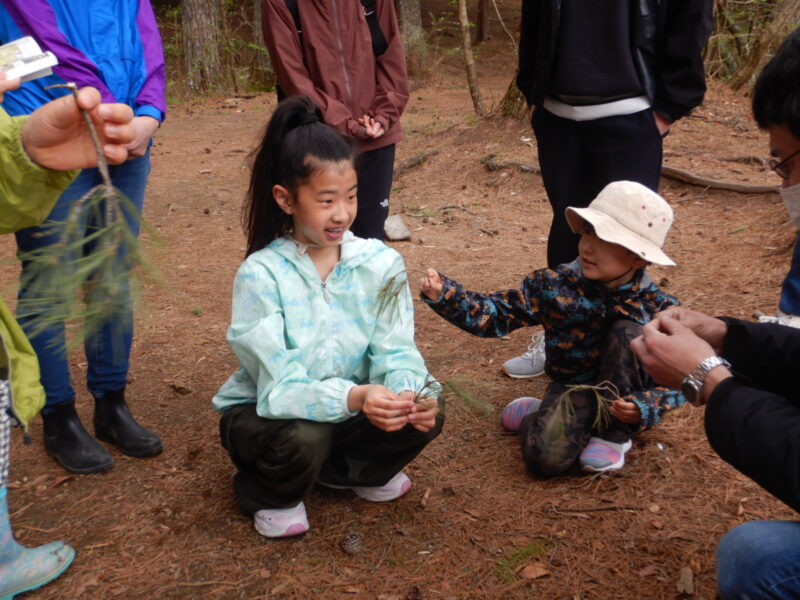

その名も松葉相撲!2人で1組になり、おちているマツの葉をそれぞれ拾います。

マツの葉を拾ったらXの形になるようにお互いにマツの葉を絡ませ、お互いに引っ張って、葉がちぎれた方が負けのゲームです。

ちぎれても果敢にマツの葉を拾い、ほかの参加者のみなさまに勝負を挑む人やひたすら勝ち続ける方もいらっしゃいました。

簡単なゲームですが意外と楽しくて時間を忘れて楽しんでしまうのが驚きの松葉相撲…!

ひと段落したらキノコの観察を行い、

芝生広場にもどって水につけておいたまつぼっくりを観察してみると…

なんとまつぼっくりが閉じていました!

これは先ほどご紹介したように、鱗片の間には種があり、この種は風によって遠くに跳ばされていきますが、雨に濡れてしまうと遠くに飛ばせなくなってしまいます。

そのためまつぼっくりは種を守るために、気温や湿度に反応して鱗片が閉じます。

雨の日のあと森を歩くと閉じたまつぼっくりがあるのはこのためです。

他にもさまざまな自然を観察しましたが、ブログが長くなってしまうのでここまで。

ぜひ気になる方は夏も開催いたしますのでご参加くださいませ♪

内容に関しては会ごとにまた違った自然を観察しますので、また参加したいという方もぜひ!

皆さまのご参加とご来園心よりお待ちしております。