10月26日に自然教室「染め物体験」を実施しました!

みなさま こんにちは

エコパ伊奈ヶ湖です。

すっかり肌寒い日々が続く今日この頃、みなさまはいかがお過ごしでしょうか。

エコパ伊奈ヶ湖は徐々に紅葉も始まり、赤と黄、緑など様々な色が混ざる山の風景を望むことができるようになりました。

そんなエコパ伊奈ヶ湖で10月26日(日)に染め物体験を実施しました。

染め物といわれると、みなさまはどんなものを思いうかべますか?

有名なものは藍染でしょうか。

その他にも化学的な染料を使ってカラフルに染めるタイダイ染め、蝋や型などを使って模様を作る染め方など、染め物といっても様々なものがあります。

エコパで実施した染め物は「草木染め」といい、植物を煮出して染液を作り、そこに布をつけて染める方法です。

草木染めの例)キブシの実で染めたもの。

草木染めに必要なものは、染まりやすいよう前処理をした布、お好きな植物(布を染める「染液(せんえき)」を作るのに使います。)、色落ちを防ぐ+発色をよくする「媒染液(ばいせんえき)」、植物を煮だすためのステンレス製お鍋、そして水! これさえあれば染め物はできちゃいます♪

一番最初に使うのは、布を染めるために使う「染液」。まずはこの染液を作るために植物を細かく切ります。

今回は染液の材料として、クサギの実、クリ、ススキの実の3種を使いました。

クサギの実。青くてきれいな実です。もちろん染液も青くなります!

ペラペラのクリの実をチョキチョキ切ってもらいます。こうすることで色が出やすくなります。

ススキも細かくチョキチョキ!

植物を細かく切ったら、お鍋に入れて煮ていきます。沸騰しても火は止めず、10~15分は煮ます。

煮込み中の様子。徐々にお湯に植物の色が溶け出しています

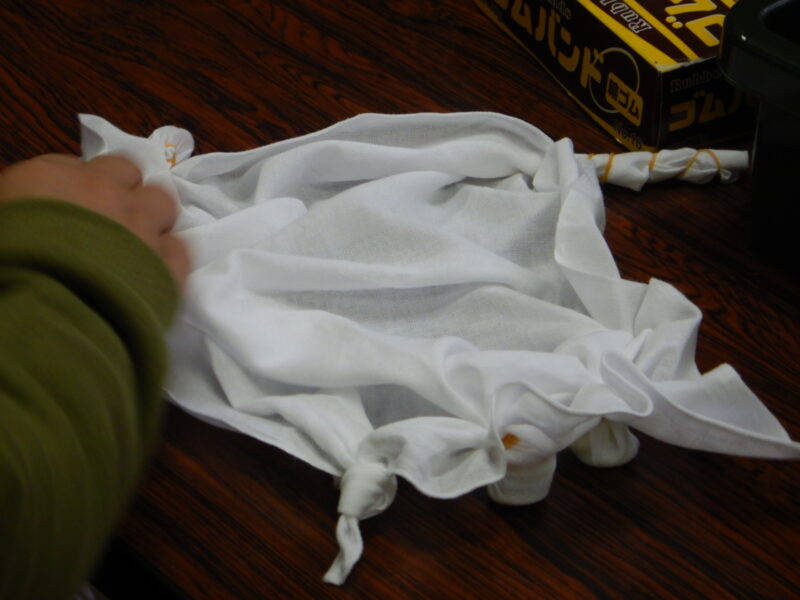

煮ている間に布の模様づくり。

おはじきや箸、輪ゴムなどを使って、輪っかをつくったり、箸に括り付けたり…。

思い思いの模様を作ります。どこにどう色が残って、どこが白くなるのか、染めてからのお楽しみです。

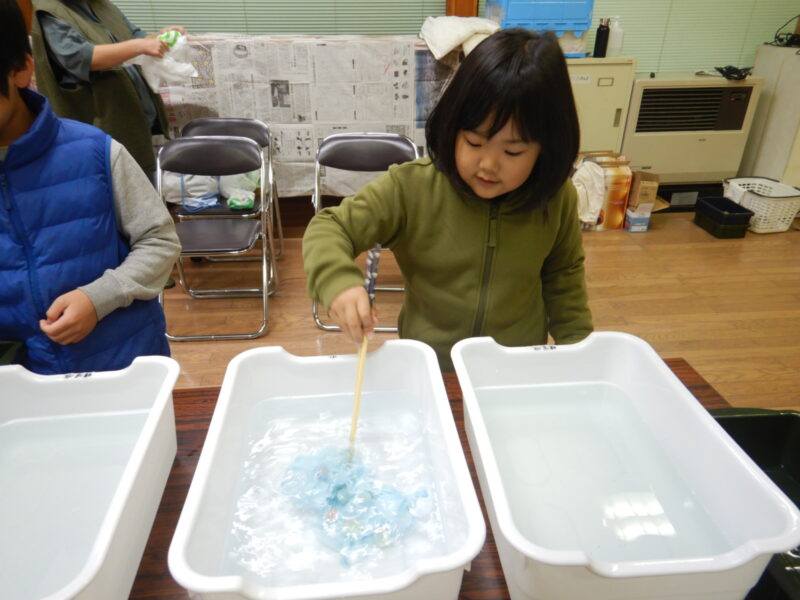

グツグツと植物を煮て、水に植物の色が出てきたら布を染液に浸けます。

5分ほどぐるぐるかき混ぜながら液に浸して、布に色がついたら引き上げます。

(布は熱々の汁を吸っているので火傷にはお気をつけて!菜箸をつかったり、厚手のゴム手袋をしていると安心です。)

引き上げた布を次は媒染液の中に浸します。

今回使った媒染液はアルミ媒染液と、鉄媒染液。

アルミ媒染液は明るく軽い発色、鉄媒染液は暗めで渋い発色になります。

向かって右側が媒染液(ミョウバンをお湯に溶かしたもの)、左側洗う用の水

向かって左側の黄色味を帯びた液体は、鉄媒染液(錆びた鉄やウールをお酢につけて濾したもの)。

媒染液に浸すとじんわりと色が出てきます。色が薄いかも…と思ったら、もう一度染液に浸ける→媒染液につけるを繰り返します。

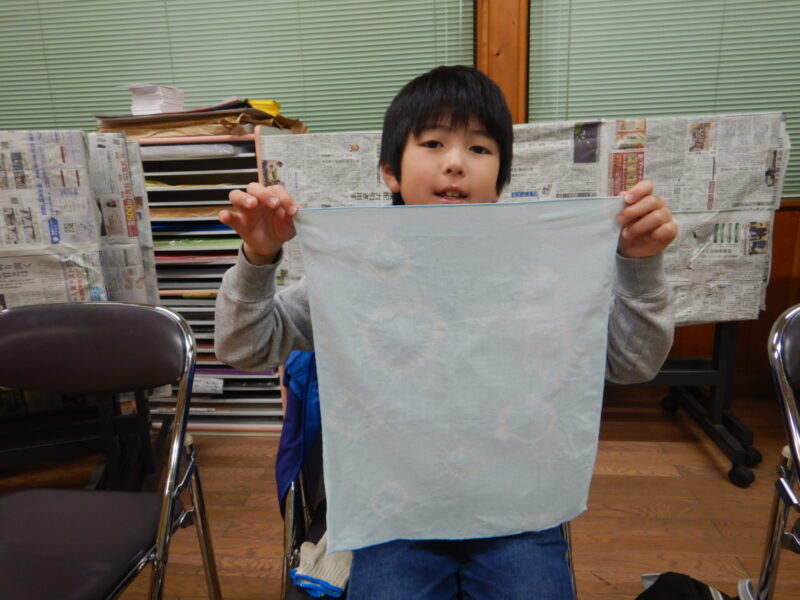

最後に水で洗えば、草木で染めた手拭いの完成!!乾かしてお持ち帰りです。

世界に一枚だけの特別な手拭いが出来ました。

草木染めに使う植物はなんでもOK!……と言いたいところですが、植物の中には毒を持っているものもあるので調べる作業は必須。

植物によって染まる色は様々。茶色っぽいものもあれば、明るい黄色や、赤、青までも!

調べてみると楽しいかもしれません。

生えている植物を使うのはちょっと……という方は茄子の皮や、玉ねぎの皮、コーヒーの出がらしでも綺麗に染まります。

みなさまもぜひ、お好きな植物で草木染めに挑戦してみてください♪

ご参加してくださったみなさま、ありがとうございました!

エコパ伊奈ヶ湖の自然教室は11月も12月も来年も!

いろいろ実施しておりますのでご興味のある方はぜひ!